知识传递梦想

爱心点亮希望

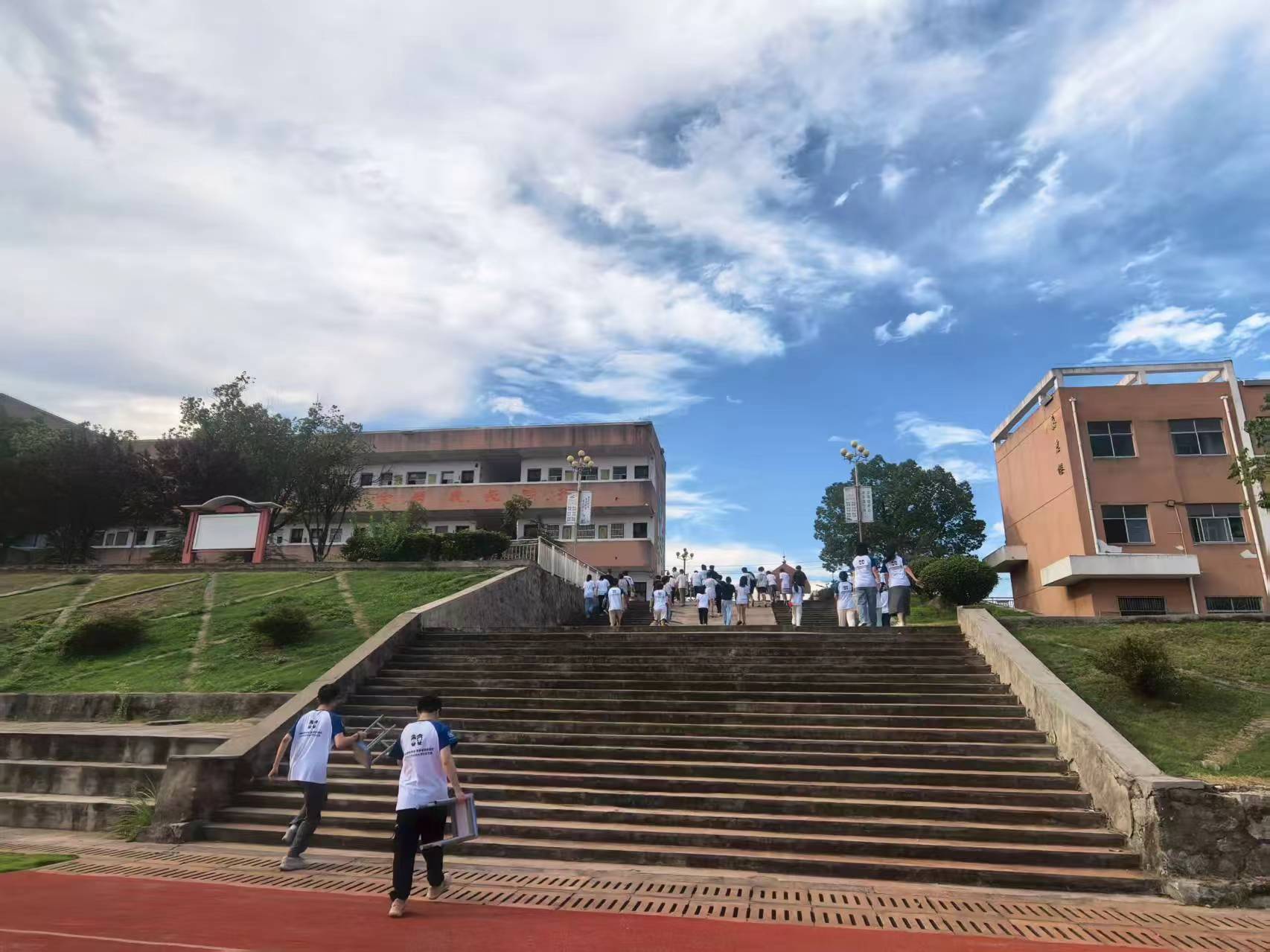

2025年7月,北京科技大学10名志愿者奔赴安徽安庆县白沙中学, 开展为期14天的暑期支教,为当地30余名孩子带去知识与陪伴。

2025年7月,北京科技大学10名志愿者奔赴安徽安庆县白沙中学, 开展为期14天的暑期支教,为当地30余名孩子带去知识与陪伴。

“长青青团”由10名来自北京科技大学不同专业的本科同学与1名指导教师、1名指导学长共同组成。 团队以“多学科交叉、长期陪伴、精准帮扶”为理念,连续两年赴安徽省安庆县开展暑期支教。(全平台账号:长青青团)

“长青”象征永葆生机、代代不息;“青团”谐音“青年之团”,也寓意如春日青团般温暖、团结、向上。 我们希望把这份绿意与希望,带给大山里的孩子,也带给自己。

白沙中学位于安徽省安庆县,是一所乡镇寄宿制初级中学,学校硬件设施近年逐步改善,但音体美、科学、信息技术等师资仍短缺。

白沙中学创办于1944年秋,是皖西南最早的初级中学之一,曾被全国人大常委会副委员长孙起孟先生誉为“具有光荣传统的革命学校”。学校由革命志士何鹏先生始创,向锦江、吕文载、郑震等一大批进步人士先后加盟执教。抗日烽火正炽之际,新四军、刘邓大军许多高级将领曾亲临学校视察指导。孙起孟、司徒雷登、居正、李品仙、王光宇、魏心一、王金山等国际国内知名人士也先后为学校挥毫泼墨,题词留念。 解放后,为进一步发展教育事业,党和政府先后于1964年、1965年、1976年创办了中心初中、石霞初中、小池初中,许多教界精英、仁人志士、为教育事业贡献了自己的青春和力量,为祖国培养了一批又一批优秀人才。 2001年,国家进行教育布局调整,原小池、石霞、白沙三所中学合并,定名为“太湖县白沙中学”,校址搬迁至小池集镇区。2004年,中心初中也顺利并入白沙中学。至此,小池镇初中教育事业翻开了崭新的一页。 二十多年来,新的白沙中学取得了长足发展。目前学校占地90余亩,建筑面积13900平方米,总投资2000万元,拥有多媒体网络教室1间,多媒体大厅1间,理化生实验室6个,标准学生公寓2栋。班班通工程顺利实施,图书馆藏书42704册,音、体、美、卫设施不断完善,校园环境日趋优美。 目前学校在校学生650人,16个教学班,教职工102人,服务区域人口4.2万,是全县规模最大的农村寄宿制学校。学校拥有一支“敬业、爱生、勤勉、奉献”的教师队伍,秉承先辈“说实在话,做实在事”的办学精神,教育、教学质量一年一个新台阶。中考成绩一直在全县名列前茅,省级示范高中达线率及绝对达线人数均居全县农村初中前列。 几十年来,学校一直坚持大力发展体育事业,连续举办了三十届中学生运动会,积极开展阳光体育“2+1”活动,努力参加全国、省、市、县各级各类体育比赛,取得了优异的成绩,先后被评为全国亿万学生阳光体育冬季长跑活动优秀学校、安徽省全民健身乡镇示范基地、全国首批足球特色学校、市县优秀运动员培训基地,逐渐形成了以“运动与健康”为亮点的办学特色。 至2022年,学校先后被评为安徽省中小学心理健康教育示范学校、安徽省“英语任务型教学法”科研基地、安庆市华东版数学教材实验先进集体,太湖县六五普法先进单位、太湖县教育局目标管理先进单位。新时期新面貌,白沙中学正以崭新的姿态迈向更加美好的未来。 (官方信息:小池镇白沙中学_信息公开_太湖县人民政府)

小小的校园,也承载了无数个梦。

北京科技大学与白沙中学连续第二年合作,建立了长期支教帮扶机制,共同促进乡村教育发展。

2024年暑期,北京科技大学首次派遣8名志愿者到白沙中学开展为期10天的支教活动,开设了科学实验、英语口语、美术创作等课程。

活动结束后,学生满意度达96%,学校领导高度评价支教成果。

2025年3月,北京科技大学与白沙中学正式签署《长期支教合作备忘录》,确立了以下机制:

2025年7月,"长青青团"实践队10名成员再次来到白沙中学,开展为期14天的暑期支教。

本次支教在去年的基础上增加了编程启蒙、心理健康、传统手工艺等新课程,受益学生扩大到30余人。

支教结束后,团队建立了"一对一"长期帮扶计划,每位志愿者结对3名白沙中学学生,提供长期学业指导和生活关怀。

同时启动"白沙书屋"计划,为学校捐赠图书2000余册,建立小型图书馆。

孩子们眼里的认真,让“长青青团”不再只是名字,而是即将共同成长的承诺。我们告诉他们,“长青”是知识传承不息,“青团”是要和他们一起,用青春与团结点亮这个夏天。

从文学到电影,是一场跨越媒介的奇妙对话。我们向孩子们介绍了文字构建的想象王国可以在镜头下化为具象的光影。《哈利·波特》借特效赋予霍格沃茨新的奇幻、《西游记》凭分镜头让文学跃入银幕,《长安三万里》《觉醒年代》传递文学基因,《放牛班的春天》藏着教育的智慧,《寻梦环游记》教会我们用文字绘出绚烂。 长青青团实践团的这堂课,正是将这份奇妙对话带到孩子们面前——让他们在文字与光影的交织中,既守护了文学赋予的无限想象,又学会了从镜头里读懂故事的另一种模样。这不仅是一堂关于文学与电影的启蒙,更是一次让孩子们发现“故事有千万种讲法”的旅程,让他们带着这份对文字与光影的热爱,在成长中继续探索世界的多元与精彩!

当讲到大学生方程式赛车时,孩子们的眼睛亮了。那些由学长学姐们亲手设计的赛车,不再是遥不可及的机器,而是 “用知识与汗水浇筑的梦想载体”。有孩子举手问:“老师,我们以后也能做一辆自己的赛车吗?” 老师笑着回答:“只要敢想,齿轮就会为你转动。”课堂上,纸飞机被折成赛车的模样,在教室里划出一道道弧线;孩子们用彩笔勾勒心中的赛车,有的带着夸张的尾翼,有的轮胎大得像童话里的南瓜车;当问到 “赛车为什么跑得快” 时,一只只小手举得老高,答案里有 “强大的心脏”,有 “流线型的衣服”,还有 “团队的努力”。

在”记录与保存类"页面,三维建模的动画演示着老物件如何被复刻。序焰长明实践队的讲师举例:"敦煌的壁画怕氧化,数字敦煌就给它们拍了高清照片,存在电脑里。"孩子们盯紧屏幕看着那些不能触摸的文物在数字世界里清晰可辨,他们的眼里泛着激动的光。这一介绍让孩子们知道了技术能让老宝贝永不褪色。

支教期间,队员们分组走访了4个学生家庭,了解成长环境与需求

从自动驾驶解放双手,到ChatGPT轻松解答难题,从智能医疗精准诊断,到工业机器人高效作业,这个曾出现在科幻电影里的概念,早已走进现实,更悄悄改写着未来的人才需求。在教育领域,AI带来的不仅是教学工具的革新,更是学习方式的重构,而这份变革的力量,同样值得抵达每一个乡村角落。今天下午,我们在乡镇支教的家访中,就带着对“支教+人工智能”的好奇,和家长们聊了聊那些关于智能时代的心里话。

当被问及家里的智能设备时,多数家庭都有智能手机,部分家庭配备了电脑或平板。孩子们使用这些设备时,多集中在在线课程、查资料和偶尔的娱乐上。思考与反应提到“人工智能产品”,家长们的反应大多是“听说过但没细想过”——有的家庭用过智能音箱播放儿歌,有的在手机相册里见过“人脸识别分类”,但对专门的AI学习软件、编程课程几乎没有接触。孩子们对AI的了解不少孩子在学校的计算机课上听过“人工智能”这个词,却鲜少参与过编程、机器人等实践活动,对AI的认知还停留在模糊的“高科技”层面。

家长的认知“听说过,但具体是啥说不清楚”,这是很多家长对AI的第一反应。提到例子时,有人会想到“手机刷脸支付”,有人听过“机器人能聊天”,但对AI的深层影响缺乏了解。 肯定和顾虑 谈及对孩子未来的影响,家长们普遍觉得“肯定有用”,认为学会这些“新东西”能让孩子以后“有更多出路”,但也不乏担忧:“会不会以后工作都被机器抢了?”“孩子学这些会不会耽误课本知识?”这份既期待又忐忑的心情,藏着父母对孩子未来的谨慎考量。

朴素的期待当问到“如果学校开AI课程,希望孩子学到什么”时,“能动手做东西”“知道机器是怎么想的”成了高频答案。家长们最朴素的期待,是让孩子“不落后于城里孩子”,能通过AI课程培养“爱琢磨、敢尝试”的劲头。 而在学习帮扶上,大家不约而同提到了“作业辅导”和“兴趣激发”——希望AI能帮孩子解答难题,更能让枯燥的知识变得有趣,比如用动画演示数学公式,用互动游戏教英语单词。当被问是否支持孩子未来学AI相关专业时,几乎所有家长都笑着说:“只要孩子有兴趣,砸锅卖铁也支持!”

家访结束时,一位家长的话让我们印象深刻:“我们不懂这些新科技,但知道孩子要往前看。你们带来的不仅是知识,更是让他们看到外面世界的机会。”在乡村教育的土壤里,AI不是遥不可及的概念,而是能扎根生长的种子。或许现在的设备还不够完善,认知还不够深入,但家长们眼中的期待,早已为“支教+人工智能”的落地埋下了最好的伏笔。未来的路还长,但每一次家访中的倾听,都让我们更清楚:把AI的力量带给乡村孩子,不是追赶潮流,而是为他们打开一扇望向未来的窗——那里有无限可能,更有属于他们的星辰大海!

实践团与校方成功举行了第二课堂教育实践基地建设协议书签约仪式。双方就课程开发、师资交流等方面达成合作共识,签约落笔的瞬间,标志着长青实践团与白沙中学的教育协作迈入长效化轨道。未来,更多优质课程将走进校园,更多实践活动将连接课堂与社会。校地同心,不仅是为孩子们打开更广阔的视野,更是要让教育的种子扎根土壤,在共建共融中生长出更茁壮的未来!

我们在抖音、视频号、快手、小红书等平台发布支教相关视频,记录课堂精彩和学生故事。仅截止到8月3日为止,各平台视频累计播放量突破150000次,点赞量超2000次!实践队公众号定期推送支教动态、教学感悟、学生作品等内容,已推送20篇推文,总阅读量超5000,点赞量800+。这些数据仍在攀升,我们的创作也还未停止,几十万次播放背后那被点燃的共情,它们汇聚成一条看不见的暖流,从城市的高楼到乡村的操场,悄悄改变着教育的半径,也让“青春服务社会”的宣言不再停留于口号,而成为一场正在发生的、可以被更多人接力的长期行动。

包括太湖新闻网,中华网,新华电讯,中国社区发展网在内的多家媒体对我们的支教活动进行了报道。在学校内,资安,经管,材料,未来城市等学院公众号也转发了我们的公众号推送。当太湖新闻网率先以图文直播的形式把白沙中学的课堂搬上首页时,支教活动第一次冲破了校地边界;随后,中华网、新华电讯、中国社区发展网等中央与行业媒体相继跟进,使原本局限于大山深处的夏令营被置于全国公共舆论场引发教育学者、公益机构与基层政府的连锁讨论。这意味着,一次暑期实践已不再是简单的“送课下乡”,而成为观察乡村教育现状、检验高校社会服务功能、探讨人才回流路径的公共样本。 校内层面,资安、经管、材料、未来城市等学院公众号的接力转发,把原本垂直的支教信息转化为跨学科、跨年级的共享资源。

“青团”——一枚憨态可掬的青色团子,已成为队员与孩子们共同的情感图腾。围绕“青团”,我们设计了一整套表情包与文创衍生品,让公益行动拥有持续生长的温度与记忆。一个“青团”,就是一群伙伴共同点亮的小小火种。这只圆滚滚的青色团子最初只是深夜会议室里开玩笑的提议,被众人认可,又被笑声捏成表情包里的第一帧眨眼。如今,它成了微信群里的“斗图霸主”,每按一次发送,屏幕两端就亮起同一张笑脸。我们把公益装进这只软萌符号里,让它随指尖飞往千里之外的家长群、校友圈、甚至陌生人的对话框;也把故事折进行李箱,让温暖被收藏,被转发,被一次次重新点亮。